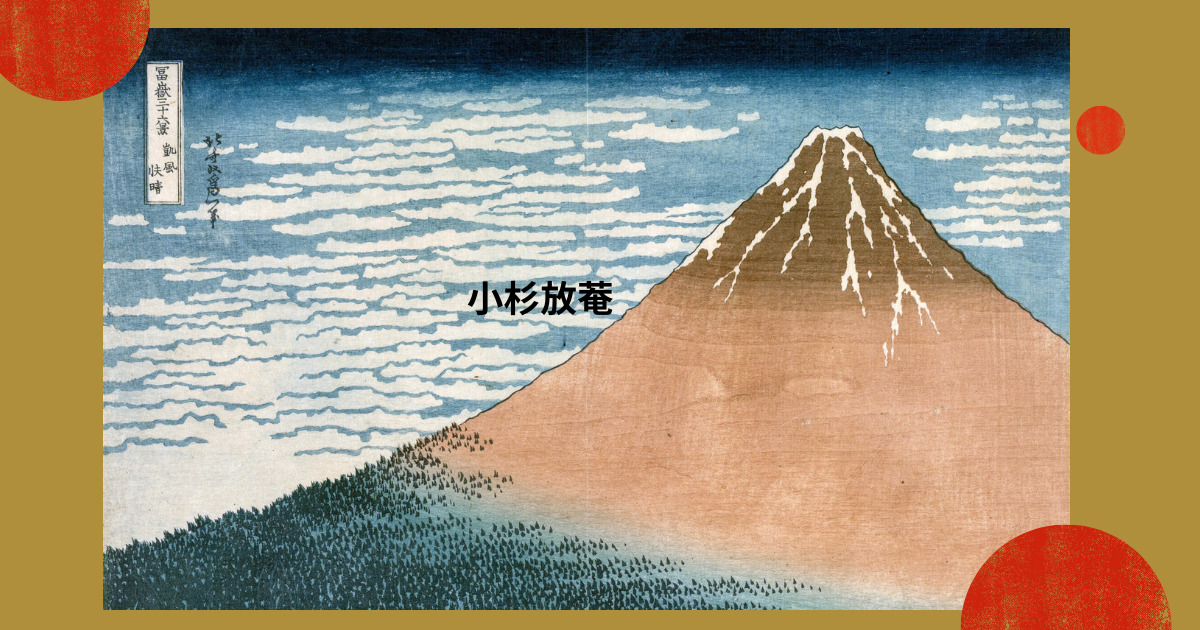

漫画家として人気を博し、やがて洋画家として名をはせた、欧州帰国後は南画も描くようになった小杉放菴の評伝、著者は川村伸秀、文筆家・編集者、著書「坪井正五郎ー日本で最初の人類学者」他

概要

日光の山中にて、鹿郎という名前、小倉山の家、国府浜家の養子、再び小杉家へ、師・五百城文哉、宇都宮での寄宿舎生活、内弟子となって、赤薙山での体験、富三郎の逮捕、不同舎入塾、内弟子の出奔、弟子の帰還、黒田清輝の日光来訪、吉田博の来訪、不同舎へ、おばあさん・森田恒友、荻原守衛とのすれ違い、ライバルの登場、太平洋画会の発足、播磨日記と詩人実朝、歌を詠む画家、戦時画報特派員、特派員記者として、特派員画報の作者、仁川海戦の報告、記事の評判、再び戦地へ、戦場の画家、花袋・轢かれる、独歩と共に、近事画報社入社、龍土会への参加、近事画報社から独歩社へ、「上等ポンチ」創刊、第一漫画集「漫画一年」、「漫画天地」と「漫画と紀行」、五百城文哉の死、幻想小説「夢遊記」、相良春子との結婚、沼波瓊音との出会い、「東海道線旅行図会」から「うしのよだれ」、独歩社の破綻と独歩の死、水戸コネクションの広がり、儒商・杉田雨人、河童の画家・小川芋銭、芋銭との付き合い、田岡嶺雲書士、「天鼓」への掲載、「帰れ弟」「髑髏塔の作者」、長詩「戦の罪」田岡嶺雲の死、田端の運動家、東京での住まい、小杉家の改築、倉田白羊との出会い、押川春浪と「冒険世界」「武侠世界」、天狗俱楽部誕生、ポプラ倶楽部結成、旅する天狗連、春浪の死と天狗の新年会、田端の文化人たち、芥川・鏡花・大観、「方寸」同人、創刊、方寸への参加、西遊記の翻訳と挿絵、日本画を描く、公田廉太郎と老荘会、文展での受賞、小豆島への写生旅行、石井柏亭との溝、欧州遊学、欧州へ向けて旅立つ、パリ到着、ヴェトゥイユにて、スペイン旅行、ロンドン旅行、ブルターニュの夏、セザンヌの遺画とシャヴァアンヌの壁画、イタリア旅行、アミアン・そしてベルギーへ、ミュンヘン・ドレスデン・ベルリン、抽象絵画の捉え方、苦手な西洋音楽、ロシアを経て帰国の途へ、日本美術院再興をめぐって、日本美術院の誕生から終焉まで、日本美術院の再興、片ぼかしという手法、日本画への進出、十便画冊との出会い、南画の米点、絵を見る視線と画中の人物の視線、大観との合作「荒川絵巻」、再興日本美術院の洋画部門、洋画部脱退、春陽会設立、誕生、春陽会参加までの木村荘八と中川一政、岸田劉生の参加、春陽会発足、第一回春陽会展まで、岸田・梅原の脱会、油絵と挿絵、壁画制作への情熱、洋行の目的、博覧会出品作「降魔」、渡辺家の山幸彦、山幸彦と南方神話、沖縄の植物、写実画から構想画へ、安田講堂建設計画、壁画制作に向けて、現場あれこれ、完成した壁画、「奥の細道画冊」の旅、奥の細道をめぐる旅へ、芭蕉の旅と小杉の旅、木下杢太郎と小宮豊隆、兄弟の嫁と遊女と、放菴麻紙、旅の終わり、摠見寺その他の襖絵、木造建築の壁画、内田邸と内本邸の挿絵、琵琶湖絵巻競作、松岡和尚との出会い、石上を描く、摠見寺で襖絵を描く、山行・閉庭春禽を描く、梅の絵の行方、赤倉の山荘にて、別荘購入、花鳥画を描く、金太郎遊行、安明荘への転居、安明荘を訪れた人,忍び寄る老い、赤倉に死す、

感想

多彩な才能の持ち主・小杉放菴の評伝、不同舎入塾・戦時画法特派員時代、独歩と歩んだ時代、杉田雨人により水戸コネクションを形成、田端とテニス、ここまで漫画家、方寸同人に参加から日本画・油絵へと大転換、欧州遊学、日本美術院再興めぐって春陽会発足、壁画制作、奥の細道画冊の旅、摠見寺の襖絵制作、赤倉に別邸購入し花鳥画を描く、田端は芥川に注目し散策、懐かしい、

まとめ

日光の山中にて、不同舎入塾、戦時画法特派員、独歩とともに、水戸コネクションの拡がり、田端の運動家、方寸同人、欧州遊学、日本美術院再興をめぐって、春陽会設立、壁画制作への情熱、奥の細道画冊の旅、摠見寺その他の襖絵、赤倉の山荘にてを考察、小杉放菴の評伝、